1938 年 11 月 9 日至 10 日,纳粹德国在全国范围内掀起了一股反犹太人的暴力浪潮。这一事件被称为“水晶之夜”(碎玻璃之夜)。

在回忆录中,历史学家彼得·盖伊回忆起 1938 年 11 月 10 日上午骑车穿过柏林的情景。盖伊写道,这座城市“仿佛遭到了一群暴徒的洗劫”。

散落在人行道上的碎玻璃和受损商品,是纳粹领导层煽动的一场前所未有的反犹太暴力浪潮所造成的后果。在 11 月 9 日至 10 日之间,纳粹分子在整个第三帝国境内破坏犹太人所有的商店、企业和住宅。这场因人行道上满是碎玻璃而被称为“水晶之夜”的大屠杀,是该政权反犹太政策的一个转折点,预示着对欧洲犹太人的系统性迫害。

纳粹反犹主义与水晶之夜

不要在犹太人那里买东西!冲锋队员张贴了一张海报,鼓励德国人抵制犹太人的商店。

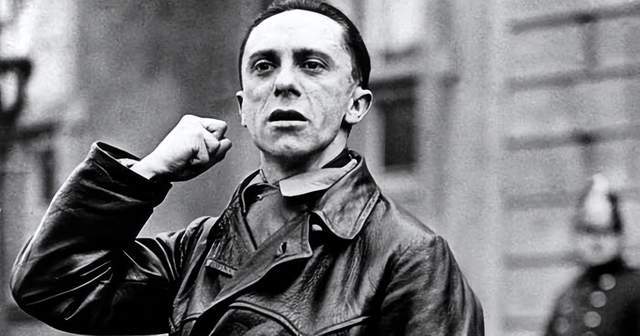

1928 年,约瑟夫·戈培尔在(纳粹党报)上写道:“犹太人是血缘关系所缔造的统一的敌人和破坏者,是有意破坏我们种族的人。”在战后饱受通货膨胀和社会动荡之苦的德国,纳粹党(即 NSDAP)将犹太少数群体视为魏玛共和国问题的主要根源。

事实上,反犹主义是纳粹意识形态和世界观的关键组成部分。受社会达尔文主义这一伪科学理论的影响,该理论假定种族斗争的存在,阿道夫·希特勒认为犹太人是劣等种族的成员,一心想要削弱和腐蚀优越的“雅利安人”。恢复和保持德国种族纯洁的唯一途径就是将犹太人从这个国家清除。

宣传部长约瑟夫·戈培尔的照片。

20 世纪 30 年代初,随着纳粹势力的迅速崛起,纳粹冲锋队(党卫军)经常骚扰犹太人,并鼓动德国人抵制犹太人经营的商店和企业。冲锋队成员向路人散发的传单上通常印着“不要从犹太人那里买东西”这样的标语。1933 年,阿道夫·希特勒成为德国总理后,纳粹政府开始对犹太少数民族采取镇压政策。

1933 年 4 月,《恢复职业公务员法》禁止犹太人担任公务员。同月月底,《防止学校和大学过度拥挤法》对教育机构招收犹太学生的人数设定了严格限制。

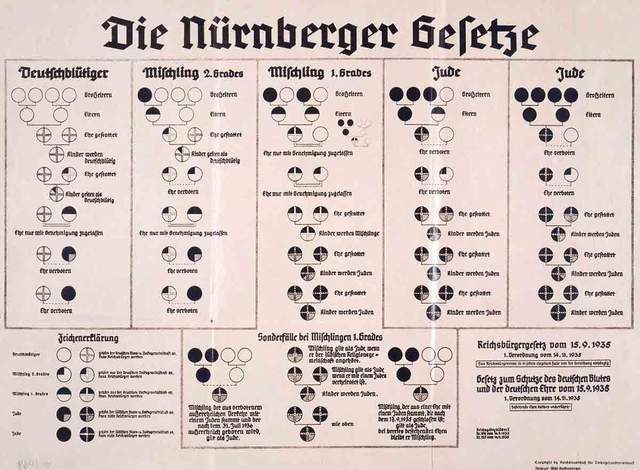

一张根据纽伦堡法再现种族分类的图表:德国人、混血儿(有犹太血统)和犹太人。

1935 年 9 月,纳粹党在纽伦堡集会,宣布实施两项措施,统称《纽伦堡法案》,剥夺犹太人的公民身份和基本权利,种族隔离进程由此加剧。

《帝国公民法》规定:“只有具有德国血统或与德国血统相近的血统者,才是帝国公民。”为防止任何“种族混血”,《血统保护法》规定犹太人与“雅利安人”之间的婚姻和性关系为非法。

1935 年 11 月,纽伦堡法的补充法令规定,凡“祖父母中有一人或两人是纯种犹太人”的人即为犹太人。该法令还强调了纳粹将所有犹太血统的居民排除在德国社会之外的计划:“犹太人不能成为帝国公民。他无权参与政治事务的投票,也不能担任公职。”

在“水晶之夜”之前

柏林警方对迈尔·沃尔肯菲尔德下达的驱逐令。

从 1933 年到 1938 年,第三帝国出台了大约四百项反犹太人的法律和法令。与此同时,纳粹政权开始将来自东欧的犹太人驱逐出境。自 19 世纪以来,大量犹太人从他们在东欧的故乡来到德国,在那里他们与贫困和普遍存在的反犹太主义作斗争。1938 年,大约有 5 万名波兰犹太人居住在德国。

1938 年 3 月,当第三帝国吞并奥地利时,波兰担心所谓的“《布洛姆堡协定》”会导致许多拥有波兰国籍的犹太人不得不返回自己的祖国。为避免大规模移民,波兰政府吊销了所有在国外居住超过五年的犹太人的护照。10 月底,由于波兰拒绝解除限制,纳粹政府以这一分歧为借口,在第三帝国境内发起了驱逐波兰犹太人的全国性运动。

从 10 月 27 日起,约有 25000 名犹太人被迫离开家园。然而,当他们抵达德波边境时,波兰当局拒绝让他们入境。结果,这些流离失所的犹太人被困数周,只能在森林或难民营中过着朝不保夕的生活。

在“波兰行动”期间被流放到兹巴什津的犹太人。

在所谓的“波兰行动”的受害者当中,有赫歇尔·格里恩斯潘(Herschel Grynszpan)一家。赫歇尔是一名 17 岁的波兰犹太人,当时住在巴黎。1938 年 10 月,格里恩斯潘一家被迫舍弃大部分财物和钱财,被运往波兰的一个小镇兹巴什津。由于无法越过边境,他们搬到了附近的难民营。赫歇尔得知家人被驱逐出德国的消息后,决定采取一个极端的举动来引起全世界对波兰犹太人困境的关注。“我必须以一种全世界都能听到抗议的方式表达抗议,我打算这么做。请原谅我。”他写信给在巴黎的叔叔说道。

1938 年 11 月 7 日,赫舍尔·格林斯潘前往法国首都的德国大使馆。进入大使馆后,他多次向德国秘书恩斯特·冯·拉特开枪。赫舍尔被法国警方逮捕,1940 年被引渡到德国。

1938 年 11 月 9 日:一场死亡与一次纪念

赫歇尔·格林斯潘的照片。

恩斯特·冯·拉特于 11 月 9 日因伤势过重身亡,这一天是慕尼黑啤酒馆暴动失败的周年纪念日。拉特遇害的消息传到德国时,纳粹党领导层正在慕尼黑举行纪念 1923 年政变的活动。11 月 7 日,德国电台已报道了巴黎德国大使馆发生的枪击事件。随着这一事件在德国各地传播开来,一些城镇自发地爆发了反犹骚乱。

尽管阿道夫·希特勒试图将犹太人从德国清除,但在 1919 年的一封信中,他对作为反犹武器的暴动的有效性表示怀疑。对于这位未来的纳粹党领袖而言,这些自下而上发起的暴力行为是“纯粹情绪化的反犹主义”的体现。然而,针对单个犹太社区的这些愤怒爆发对削弱(犹太教)的影响作用有限。希特勒认为,只有通过实施“理性的反犹主义”,才能成功解决“犹太问题”。只有“有系统且合法地”与犹太人作斗争,才能将他们“彻底从德国清除”。

1938 年 11 月 8 日的《人民观察家报》报道了在巴黎对恩斯特·冯·拉特的袭击事件。

尽管对大屠杀有所顾虑,但阿道夫·希特勒和纳粹党领导人还是认为恩斯特·冯·拉特之死是将两种反犹主义结合起来的绝佳机会,于是策划了一场全国性的针对犹太人的暴力浪潮。在啤酒馆暴动的庆祝活动中,宣传部长约瑟夫·戈培尔在与元首商议后发表了一篇煽动性演讲,谴责“怯懦地杀害”了大使馆秘书。

在老市政厅的舞厅里,聚集着的高级官员们将戈培尔的激烈言辞理解为在第三帝国境内发动一系列反犹暴行的指令。演讲结束时,党卫军冲锋队队长兼不来梅市长约翰·海因里希·博姆克尔给他的参谋长打电话,命令当地的冲锋队员“立即捣毁所有犹太人的店铺”,并放火烧毁所有犹太教堂。其他领导人也纷纷忙着给纳粹总部、分支机构和站点发电报或联系。随着命令在帝国境内传播开来,党卫军、褐衫军和希特勒青年团成员开始破坏、捣毁和抢劫犹太人所有的商店、住宅和宗教场所。

水晶之夜

1938 年 11 月 10 日“碎玻璃之夜”后,美因茨一家犹太商店被毁。

11 月 9 日夜间,党卫军和冲锋队对德国全境的犹太人团体进行了有组织的袭击。在柏林和法兰克福等大城市,袭击尤为残暴,这两个城市拥有德国最大的犹太人社区。然而,暴力和破坏甚至波及到了最偏远的德国乡村。

11 月的这场大屠杀在德国历史上是前所未有的。约瑟夫·戈培尔在他的日记中写道:“整个德国人民都处于暴动状态。”他还评论道:“亲爱的犹太人今后在刺杀德国外交官之前会三思而后行的。”

宣传部长私下里的言论反映了该政权所宣扬的官方说法,声称这波暴力浪潮是由恩斯特·冯·拉特遇害所引发的普遍(民众不满)情绪造成的。

然而,反犹太恐怖活动的彻底性似乎与 11 月大屠杀是自发事件的形象不符。达姆施塔特冲锋队办公室的一份报告写道:“根据集团领袖的命令,立即炸毁或烧毁所有犹太会堂……”该文件的作者补充道:“行动要穿着便衣进行。”

一群在“水晶之夜”期间被党卫军逮捕的男子。

冲锋队是针对犹太人财产和生命进行协同攻击的主要施暴者之一。作为纳粹党崛起的关键力量,冲锋队在 1934 年长刀之夜对其领导层进行清洗后被降为次要角色。对许多冲锋队领导人来说,这次由国家批准的反犹暴行是重新在反犹迫害中占据重要地位的绝佳机会。在某些情况下,平民加入了冲锋队员的暴行。还有一些人选择保持沉默,只是旁观。然而,也有一些德国人反对这种暴力行为,并帮助他们的犹太邻居。

在整个德意志帝国,超过一千座犹太教堂被焚毁。消防队员接到明确指令不得灭火,他们唯一的任务是防止火势蔓延到附近的“雅利安人”建筑。将近八千家犹太人的商店和企业被毁,其橱窗被冲锋队砸碎。11 月 10 日上午,库尔特·迈耶博士在前往动物园—库尔费尔斯滕达姆火车站的路上回忆道:“我亲眼所见,没有一家犹太商店的窗户玻璃或玻璃橱窗是完好无损的。”

在袭击期间,冲锋队和党卫军还闯入犹太人的家中,抓走了大约 30 万人。“早上我和大约 80 名囚犯被带到警察局(普拉特展览街),那里已经有大约 1000 名可怜的受害者被赶进废弃的马厩,他们的身体挤成了一团。”维也纳大屠杀的一名受害者这样报告道。这些囚犯在遭受殴打并被迫做出公开羞辱的行为后,被送往达豪、布痕瓦尔德和萨克森豪森集中营。他们在 1938 年底同意永久离开该国后获释。

国际社会对“水晶之夜”的反应

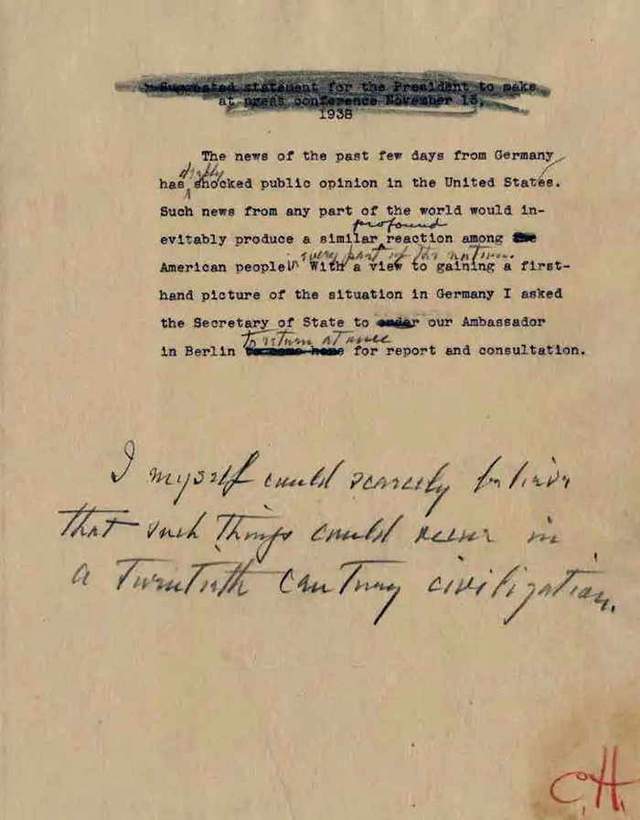

富兰克林·D·罗斯福关于“水晶之夜”事件的备忘录草稿,宣布召回驻柏林的美国大使。

随着纳粹暴行的消息传到德国境外,这场反犹太人的暴力事件在国际社会中引起了震惊。美国驻莱比锡领事戴维·H·巴夫姆写道:“1938 年 11 月 10 日凌晨 3 点,纳粹的残暴行径如狂风暴雨般席卷而来,其程度在德国前所未见,很可能在世界其他地方也绝无仅有。”这位外交官还驳斥了有关骚乱是“自发的愤怒”所致的说法。

美国总领事塞缪尔·霍纳克对这一事件同样感到震惊:“过去三天里,德国西南部的犹太人经历了种种磨难,如果一个人没有亲眼目睹他们的可怕遭遇,身处二十世纪文明国家的人会觉得这简直不可思议。”

在美国,无数报纸刊登了有关针对德国犹太人大规模袭击的令人震惊的报道。1938 年 11 月 11 日,《纽约时报》谴责道:“纳粹暴徒在疯狂的狂欢中暴乱。”《基督教科学箴言报》报道:“目击者讲述柏林暴乱中的恐怖场景。”宗教领袖也谴责纳粹对犹太人的暴力迫害:《纽约时报》宣称:“坎特伯雷大主教抗议对犹太人的攻击。”

11 月 15 日,美国总统富兰克林·D·罗斯福在一次记者招待会上对这场大屠杀进行了谴责。“我自己简直难以相信在 20 世纪的文明社会中会发生这样的事情,”他说道。在同一次场合,罗斯福还宣布已召回驻德国首都的美国大使。然而,公众对这场大屠杀的强烈抗议并未导致美国年度移民配额的增加,以允许德国犹太人到美国避难。

“我不愿在德国当犹太人”:水晶之夜的余波

1938 年 11 月 14 日出版的纳粹党报纸《人民观察家报》。标题写着:“所有犹太人的生意很快就会成为德国的!”

11 月 12 日,赫尔曼·戈林在帝国航空部召集了政府成员、纳粹党成员以及经济界人士。此次会议的议程是评估行动成果,并制定一项计划,将犹太人排除在帝国的社会和经济生活之外。作为四年计划的负责人,戈林监督了犹太企业与产业的“雅利安化”。

如今,这场大屠杀为加快剥夺所有犹太人财产的进程提供了契机。为此,11 月 12 日集会的参与者决定让犹太社区为反犹骚乱造成的破坏买单。此外,他们还向犹太人征收了 10 亿帝国马克的“赎罪税”。更糟糕的是,纳粹还禁止大屠杀的受害者获得赔偿。戈林在开场白中宣称:“把犹太人的仓库洗劫一空并付之一炬,然后让德国的保险公司赔偿损失,这简直是疯了。”

1938 年 11 月大屠杀期间埃森犹太教堂被焚毁。来源:在线博物馆“活生生的历史”,德国历史博物馆。

反犹太立法激进化的目的是迫使犹太少数民族成员从第三帝国的领土上移民出去。“我还是要说,我不愿意在德国当犹太人。”戈林在 11 月 12 日会议结束时评论道。事实上,在 11 月 9 日事件之后,约有 12 万犹太人选择离开德国,以逃避日益严厉的反犹太措施。从这个意义上说,11 月大屠杀是纳粹政权犹太政策的一个转折点,标志着对犹太人采取了更为暴力的态度。

11 月 24 日,《国家社会主义报》发表了一篇题为《犹太人,现在怎么办?》的文章。作者希望将犹太人逐出德意志帝国的结果是“德国犹太教的彻底终结,将其完全消灭”。

原创文章,作者:网站管理员,如若转载,请注明出处:https://www.likehistory.top/%e6%b0%b4%e6%99%b6%e4%b9%8b%e5%a4%9c%ef%bc%9a%e7%ba%b3%e7%b2%b9%e5%be%b7%e5%9b%bd%e5%8f%8d%e7%8a%b9%e6%9a%b4%e8%a1%8c%e8%83%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e8%83%86%e5%af%92.html